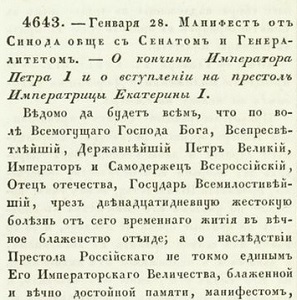

№ 4643. – 1725 г., января 28. Манифест от Синода обще с Сенатом и Генералитетом. –

№ 4643. – 1725 г., января 28. Манифест от Синода обще с Сенатом и Генералитетом. –

О кончине Императора Петра I и о вступлении на престол Императрицы Екатерины I.

Ведомо да будет всем, что по воле Всемогущего Господа Бога, Всепресветлейший, Державнейший Петр Великий, Император и Самодержец Всероссийский, Отец отечества, Государь Всемилостевейший, чрез двенадцатидневную жестокую болезнь от всего временного жития в вечное блаженство отъиде; а о наследствии Престола Российского не токмо единым Его Императорского Величества, блаженной и вечно достойной памяти, манифестом, февраля 5 дня прошлого 1722 года в народ объявлено, но и присягой подтвердили все чины Государства Российского, дабы быть наследником тому, кто по воле императорской будет избран. А понеже в 1724 году удостоил короной и помазанием любезнейшую свою супругу, Великую Государыню нашу, Императрицу Екатерину Алексеевну, за Её к Российскому государству мужественные труды, как о том довольно объявлено в народе печатным указом прошлого 1723 года ноября 15 числа: того дня Святейший Синод и Генералитет согласно приказали: во всенародное известие объявить печатными листами, дабы все как духовного, так воинского и гражданского всякого чина и достоинства люди о том ведали и ей Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне, Самодержице Всероссийской верно служили.

//Россия. Законы и постановления. Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. - СПб. : Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. канцелярии, 1830. Т. 7 : 1723-1727 : [№ 4643]. - 1830.

"Мы видели, в каком настроении духа сотрудники Петра после Ништадтского мира поднесли ему титул Императора, Великого и Отца Отечества; они считали себя людьми новыми, воззванными от небытия к бытию, причтенными в сонм образованных народов и причтенными с честию и славою. Понятно, в каком настроении духа через три года с чем-нибудь они увидали Петра в гробе и услыхали знаменитые слова Феофана Прокоповича:

"Мы видели, в каком настроении духа сотрудники Петра после Ништадтского мира поднесли ему титул Императора, Великого и Отца Отечества; они считали себя людьми новыми, воззванными от небытия к бытию, причтенными в сонм образованных народов и причтенными с честию и славою. Понятно, в каком настроении духа через три года с чем-нибудь они увидали Петра в гробе и услыхали знаменитые слова Феофана Прокоповича:«Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! Что видим? Что делаем?

Петра В[еликого] погребаем!» Проповедь была краткая, но продолжалась около часа, потому что прерывалась плачем и воплем слушателей, особенно после первых слов. В утешение оратор решился сказать: «Не весьма же, россияне! Изнемогаем от печали и жалости: не весьма бо и оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих; безмерное богатство силы и славы его, которое его делами означилось, при нас есть. Оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам».

Да исполнится пророчество; да не оставит нас дух Петра В[еликого]. Результаты деятельности великих людей, богатство силы и славы утрачиваются, когда в народе перестает жить дух этих великих людей. Учреждения Петра могли и должны были измениться, но перемена могла произойти к добру только при условии присутствия его духа. То нетленное наследство, которое оставил он нам, есть: пример небывалого в истории труда, силы воли в борьбе с препятствиями, в борьбе со злом; пример любви к своему народу, пример непоколебимой веры в свой народ, в его способности, в его значение; пример преодоления искушений сделать что-нибудь скорее и успешнее с чужой помощию, без труда приготовления к делу своих; пример искусства словом и делом, книгами, законами и учреждениями, духом этих учреждений воспитывать народ свой, поднимать его на ноги; пример заимствования чужого в благо и в плод своему, ибо заимствование чужого было чуждо принижения народного Духа пред чужим; пример верного взгляда, верного чувства, по которому Петр указал нам естественных союзников в народах соплеменных; пример страсти к знанию и преданности вере, что обещает народам долголетие, как написано на скрижалях истории".

//Соловьев, Сергей Михайлович. Публичные чтения о Петре Великом. - Москва : Наука, 1984.

"В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец - от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее безустанное движение развило в нем подвижность, потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость стала его привычкой. Он вечно и во всем спешил. Его обычная походка, особенно при понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Ему трудно было долго усидеть на месте … <…>

"В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец - от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее безустанное движение развило в нем подвижность, потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость стала его привычкой. Он вечно и во всем спешил. Его обычная походка, особенно при понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Ему трудно было долго усидеть на месте … <…>

Если Петр не спал, не ехал, не пировал или не осматривал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной труд он брался при всяком представлявшемся к тому случае. В молодости, когда он еще многого не знал, осматривая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно просилась за инструмент; ему все хотелось сработать самому. … <…>

Никакое государственное дело не могло удержать его, когда представлялся случай поработать топором на верфи. До поздних лет, бывая в Петербурге, он не пропускал дня, чтобы не завернуть часа на два в адмиралтейство. И он достиг большого искусства в этом деле; современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Он был не только зорким наблюдателем и опытным руководителем при постройке корабля: он сам мог сработать корабль с основания до всех технических мелочей его отделки. Он гордился своим искусством в этом мастерстве и не жалел ни денег, ни усилий, чтобы распространить и упрочить его в России. … <…>.

Петр прожил свой век в постоянной и напряженной физической деятельности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. Но он не был охотник до досужих общих соображений; во всяком деле ему легче давались подробности работы, чем ее общий план; он лучше соображал средства и цели, чем следствия; во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель. Такой склад его ума отразился и на его политическом и нравственном характере".

//Ключевский, Василий Осипович. Курс русской истории: лекция LX – Изд. 3-е. – Москва, 1916.

|

|

|

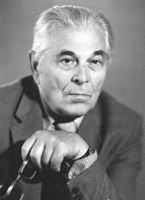

Петр Великий |

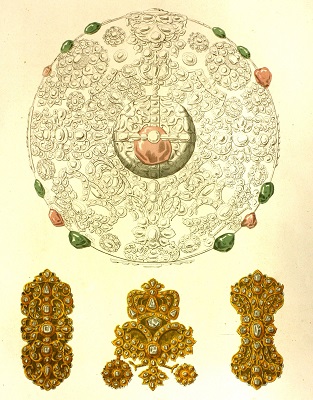

Алмазная шапка царя Петра Алексеевича |

Верх и запоны алмазной шапки царя Петра Алексеевича |

//Российский царственный дом Романовых / К.А.Бороздин. - [СПб]., б.г. |

//Древности Российского государства. Отделение II.: Древний чин царский, царские утвари и одежды. - М., 1851. |

|

Особенность жизни Петра I состоит в том, что его кипучая деятельность была столь многогранной, что фактически она является частью истории страны. Трудно и, пожалуй, даже невозможно обнаружить такие области из истории России в первой четверти XVIII в., в которые бы не вторгался Петр и не оказал на них своего влияния; военное дело, дипломатия, экономическое и социальное развитие, наука, просвещение, флот, быт, государственное устройство — вот далеко не полный перечень дел, которыми он прославил свое имя.

//Павленко, Николай Иванович. Петр Первый и его время. - 2-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2006.

Петр Алексеевич был кавалером высших орденов и знаков различий Российской и Священной Римской империи, королевств Англии, Пруссии, Голландии, Швеции, Дании, Речи Посполитой и многих других государств. Он учредил первые российские ордена святых: Апостола Андрея Первозванного (20 марта 1699 г.), св. Екатерины (24 ноября 1714 г.) и Св. Александра Невского (в начале 1725 г.).

В 1996 г. орден Святого Андрея был восстановлен в качестве высшей государственной награды России.

Петр Великий был крупнейшим государственным и политическим деятелем первой четверти XVIII в. Его имя сохранилось в названиях городов России. В честь святых покровителей Петра им была основана 16 мая 1703 г. Петропавловская крепость и заложен город Санкт-Петербург, ставший столицей России с 1712 по 1728 и с 1732 по 1918 гг. В 1698 г. был основал город-крепость Петровск для охраны Самарского края от набегов крымских татар. В 1703 г. по его указу был заложен Петрозаводск, нынешняя столица Республики Карелия. Ровно через год им был основан Петергоф — летняя резиденция русских императоров. Позже, в 1789 г. Екатерина Великая основывает город-крепость Петровский Завод, ныне город Петровск-Забайкальский в Читинской области. Императором Николаем I в 1844 г. был заложен город Петровск-Порт, нынешняя Махачкала — столица Дагестана. Царем Александром II в 1883 г. была основана крепость Петро-Александровск (с 1920 г. Турткуль). В 1944 г. город Шлиссельбург был переименован в Петрокрепость.

Кроме того, в США имеется город Санкт-Петербург и четыре Петербурга, названных в память Петра Великого. В честь него названы залив Петра Великого в Японском море, острова Петра в море Лаптевых и горный хребет Петра I на Памире. Все это свидетельствует о признании его исторических заслуг и прогрессивных начинаний.

Среди монументов царю следует назвать знаменитые и величественные конные памятники. Первый, весом 180 тонн, воздвигнут по повелению Екатерины Великой в 1782 г. скульптором Фальконе на Сенатской площади в Петербурге. Второй открыт Павлом I у Михайловского замка в 1800 г. по проекту Растрелли.