Орден Святого Апостола Андрея Первозванного

Император Петр Великий, желая, по примеру других государств, учредить в России особый знак отличия для вознаграждения лиц, оказавших важную заслугу отечеству, основал 10-го марта 1699 г. (по возвращении из первого путешествия по Европе) орден Святого Апостола Андрея Первозванного.

Первым кавалером этого ордена был Великий Адмирал и Канцлер граф Головин который в 1703 году возложил орден Святого Апостола Андрея на императора Петра Великого за взятие им двух неприятельских кораблей; в то же время и за ту же службу награжден орденом Святого Андрея генерал-губернатор Александр Данилович Меншиков.

// Щуровский Г.Г. Краткий очерк исторического развития орденов России. – СПб., 1866.

В России ордена введены Петром I, по возвращении из заграничного путешествия, так как существование до того времени способ вознаграждения заслуг и службы—поместьями, кубками, шубами, кафтанами и проч. уже не удовлетворял царя, при введении западного строя управления.

Таким образом учрежден было 30 ноября 1698 г. орден Святого Андрея Первозванные, Статут его был составлен по образцу статута французского ордена Святого Духа, но Высочайшего утверждения не получил.

// Винклер П., фон. Очерки истории орденов и знаков отличия в России от Петра Великого до наших дней. – СПб., 1899.

В 1703 году, 10 мая, Государь, в звании капитана Бомбардирской роты, взял с боя, при устьях Невы, два шведских военных корабля и был удостоен за этот подвиг орденом Св. Андрея, которого знаки были возложены на него в Походной церкви, по окончании благодарственного молебствия Генерал-Адмиралом и Канцлером Графом Головиным, как первым кавалером этого Ордена.

Особого Высочайшего повеления об учреждении Ордена Св. Андрея Первозванного не последовало. Государь жаловал им весьма редко, в воздаяние особых заслуг, преимущественно военных. Всех Андреевских кавалеров при Учредителе считалось 38, из них русских кавалеров, за исключением Императора и Царевича Алексея Петровича, было 24.

Первоначальный Проект устава или статута для Ордена Св. Апостола Андрея составлен был при Петре Великом, но этот Проект не получил Высочайшего утверждения. Статут Ордена Св. Апостола Андрея Первозванного обнародован Императором и Павлом I 5 Апреля 1797 года и имеет силу по настоящее время.

// Замысловский Е.Е. Исторический очерк Российских орденов и сборник основных орденских статутов: статут Ордена Святого Равноапостольного князя Владимира 1782 г. с Указом о восстановлении Ордена и дополнительными статьями к Статуту 1801 г. – М., 2008.

В первые годы был ощутим традиционно русский подход к ордену, как к виду «государева жалованья». Нужно отметить, что в те же годы Петр I производил основательную реорганизацию старинной системы русских почетных наград — «золотых», создавая как нового вида массовые награды для солдат, так и небывалые золотые для высшего офицерства — разукрашенные эмалью и драгоценными камнями портретные медали. Наградное назначение ордена звучит и в избранном для него девизе «За веру и верность». Статут 1720 г. называл главою ордена царя, но сам Петр I, вручавший знаки ордена другим, несколько лет оставался вне его. Как награду за взятие шведских судов в устье Невы он принял знаки только в 1703 г. из рук первого кавалера 1699 г. генерал-адмирала Ф. А. Головина.

Долго не мог забыть Петр I свой промах в выборе второго кавалера — гетмана И. Мазепы, которому лично вручал знаки в 1700 г. Девять лет спустя, в самые напряженные дни подготовки к решающей битве под Полтавой, Петр I слал в Москву гонца за гонцом, приказывая и торопя изготовить и доставить к нему «орден Иуды» — огромную двенадцатифунтовую медаль с цепью. На ней надлежало изобразить повесившегося над рассыпанными сребренниками Иуду и вычеканить слова: «Треклят сын погибельный Иуда еже за сребролюбие давится». Мазепе посчастливилось ускользнуть, от уготованного ему «пожалования», а в «ордене Иуды» еще в середине XVIII в. щеголял в императорском дворце один из придворных шутов.

Обращение к мысли о позорном, «ордене» предателя так же характерно для отношения Петра I к орденам, как и участие его в шумных забавах «Всешутейшего собора» — своеобразного русского отпрыска одной из линий развития придворных орденов Западной Европы.

Статут Андреевского ордена 1720 г. предполагал избрание не более 24 кавалеров — русских и иностранных поровну, но еще при жизни Петра I число их достигло 38 и впоследствии никогда не ограничивал ось. После Петра I было составлено еще несколько проектов статута, но законодательное утверждение ордена последовало только в 1797 г. Статут 1720 г. специально-останавливался на неразумности награждения орденами малолетних и младенцев; царевич Алексей Петрович: получил орден только в день своей свадьбы, а император Петр II по молодости и вовсе не попал в список кавалеров. Но начиная с Иоанна Антоновича уже каждый объявившийся в императорской семье младенец мужского пола становился кавалером ордена, и закон 1797 г. утверждал это правило.

// Спасский И.Г. Иностранные и русские ордена до 1917 года. – СПб., 1993.

Под 10 марта Корб отмечает учреждение первого русского ордена св. апостола Андрея Первозванного. Это было учреждение для Московского государства совершенно необычное, одно из резких новшеств, заведенных Петром. Мысль об ордене могла появиться у царя за границей, где он мог познакомиться непосредственно с подобными учреждениями, например, в Англии или в Вене. Эта мысль могла быть освежена по возвращении из-за границы боярина Б. П. Шереметева, принятого на Мальте в состав ордена Мальтийских рыцарей, щеголявшего в Москве костюмом и знаками ордена. «Его царское величество, — пишет Корб, — учредил кавалерственный орден святого апостола Андрея. Крест предписано носить такой, каким обыкновенно изображают крест святого Андрея, называемый иначе бургундским. Надпись на первой стороне: «Св. Андрей апостол», на второй: «Петр Алексеевич, обладатель и самодержец России»; поперек имя царевича: «Алексей Петрович». Этот орден учрежден как знак почета для тех, кто во время турецкого похода успешно вел дело и заслужил славу храброго. Первым кавалером этого ордена, которому пожалован был крест, царь избрал боярина Головина. Он сегодня вечером показывал орден господину цесарскому послу и изложил ему порядок всего учреждения». Из того, что 10 марта боярину Ф. А. Головину уже пожалованы были знаки ордена, которые к этому дню были изготовлены, вероятно, в Оружейной палате, можно заключить, что самая мысль об учреждении ордена возникла ранее весны 1699 г.

Под 10 марта Корб отмечает учреждение первого русского ордена св. апостола Андрея Первозванного. Это было учреждение для Московского государства совершенно необычное, одно из резких новшеств, заведенных Петром. Мысль об ордене могла появиться у царя за границей, где он мог познакомиться непосредственно с подобными учреждениями, например, в Англии или в Вене. Эта мысль могла быть освежена по возвращении из-за границы боярина Б. П. Шереметева, принятого на Мальте в состав ордена Мальтийских рыцарей, щеголявшего в Москве костюмом и знаками ордена. «Его царское величество, — пишет Корб, — учредил кавалерственный орден святого апостола Андрея. Крест предписано носить такой, каким обыкновенно изображают крест святого Андрея, называемый иначе бургундским. Надпись на первой стороне: «Св. Андрей апостол», на второй: «Петр Алексеевич, обладатель и самодержец России»; поперек имя царевича: «Алексей Петрович». Этот орден учрежден как знак почета для тех, кто во время турецкого похода успешно вел дело и заслужил славу храброго. Первым кавалером этого ордена, которому пожалован был крест, царь избрал боярина Головина. Он сегодня вечером показывал орден господину цесарскому послу и изложил ему порядок всего учреждения». Из того, что 10 марта боярину Ф. А. Головину уже пожалованы были знаки ордена, которые к этому дню были изготовлены, вероятно, в Оружейной палате, можно заключить, что самая мысль об учреждении ордена возникла ранее весны 1699 г.// Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии. Т. 4: Русско-Датский союз. Керченский поход. Дипломатическая подготовка Северной войны. Реформы и преобразовательные планы 1699-1700 гг. Начало войны Дании и Польши со Швецией и приготовления Петра к Северной войне. 1699-1701. - [М.], 1948.

|

|

Петр I со знаком ордена святого Андрея Первозванного на голубой андреевской ленте и звездой на груди. (Художник Ж.М. Натье. 1717 г.) |

//Россия. Законы и постановления. Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. Т. 4 : 1700-1712 : [№ 1931]. - 1830. |

30-го, в день кавалерского праздника ордена св. Андрея, ко двору приезжали разные посетители, чтобы, по здешнему обыкновению, поздравить его королевское высочество как кавалера этого ордена. Здешние музыканты также не замедлили явиться за получением обычной дани. Попрошайничество этих господ заходит уж слишком далеко: они являются с поздравлением почти каждый праздник, и у нашего герцога в особенности выходит на них ежегодно много денег. Обедал его высочество, вместе со всеми прочими андреевскими кавалерами, у императора внизу, в обыкновенной его столовой, где находилась и императрица; но принцесс не было. По окончании обеда его королевское высочество отправился с графом Бонде к принцессам, потому что государь на сей раз освободил его от обязанности быть у всех кавалеров.

После всех кавалеры посетили его высочество, и император приехал первый. Он просидел у нас почти три часа и был очень весел. Вечером весь город, по обыкновению, был иллюминирован. Его высочество начал с этого дня посещать принцессу-невесту ежедневно.

//Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденый им в России в царствование Петра Великого, с 1721-го по 1725-й год. Ч.4: 1724-й и 1725-й годы. – М., 1860.

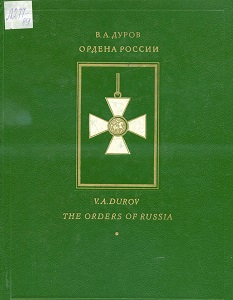

Первый российский орден имел как основной элемент собственно «знак» — покрытый синей эмалью крест особой формы в виде буквы «X», на котором, по преданию, был распят св. Андрей (Андреевский крест), с изображением фигуры самого святого. Этот крест носили на широкой голубой ленте через правое плечо, а в торжественных случаях — на золотой, покрытой разноцветными эмалями цепи на груди.

Орден включал звезду, первоначально шитую, имевшую восемь лучей, с круглым центральным медальоном, в котором также помещалось изображение Андреевского креста (замененное при Павле на двуглавого орла). По кругу шла надпись — девиз ордена «За веру и верность». Эта надпись отмечает заслуги, за которые вручалась награда. В самом раннем проекте устава ордена св. Андрея, составленном при непосредственном участии Петра Великого в 1720 году, говорится, кому и за что должна выдаваться эта награда: «...в воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям; ибо ничто столько не поощряет и не воспламеняет человеческого любочестия и славолюбия, как явственные знаки и видимое за добродетель воздаяние».

В проекте устава есть особая глава «О кавалерах». В ней говорится о том, какие требования предъявляются к кандидатам в кавалеры этого ордена. Они должны иметь графский или княжеский титул, звание сенатора, министра, посла «и прочих высоких достоинств», либо генеральский или адмиральский чин. Орден могли получить также и губернаторы, которые «несколько лет, а по меньшей мере десять, оказали полезные и верные услуги». Кроме того, непременным условием были отсутствие у кавалера телесных недостатков, возраст не менее 25 лет и наличие состояния, необходимого для того, чтобы «важность сего события поддержать».

Кавалерами ордена могли стать также иностранцы, причем к ним предъявлялись те же требования, что и к русским кандидатам.

Одновременно кавалерами ордена св. Андрея могло быть не более 12 человек «природных российских кавалеров». Это условие на протяжении всего царствования Петра тщательно соблюдалось. Лишь в 1719 году число русских кавалеров ордена равнялось двенадцати (в их число не включались иностранцы, находившиеся на русской службе), в остальные годы их было меньше. Общее число кавалеров ордена (русских и иностранных) не должно было превышать двадцати четырех.

Федор Алексеевич Головин стал первым кавалером ордена. Будучи одним из ближайших соратников Петра, он даже среди них, людей незаурядных, выделялся глубоким умом и выдающимися военными и дипломатическими способностями. Именно Головин заключил в 1689 году Нерчинский трактат — о границе Российского государства с Китаем. Во время первого заграничного путешествия Петра, в 1697 году, он был занят организацией морского дела в России: приглашал иностранных офицеров и мастеров, закупал необходимые для строительства флота материалы, отправлял за границу русских учеников. По возвращении в отечество стал в 1698 году во главе только что созданного «Приказа Воинских морских дел». Одновременно, что несколько необычно даже для бурного петровского времени, он заведовал и Посольским приказом. Скончался Головин в 1706 году, имея высшее военно-морское звание генерал-адмирала (кроме него, за всю дореволюционную историю государства было еще только шестеро, заслуживших этот чин) и сухопутное — генерал-фельдмаршала.

//Дуров В.А. Ордена России. – М., 1993.

|

|

|

|

Несказанно обрадовался Петр, получив донесение Шереметева от 31 декабря, привезенное сыном его Михаилом Борисовичем в самый день Крещения, об Эрестферской победе. «Слава Богу!» воскликнул Государь. «Мы можем наконец бить Шведов». Главнокомандующего он возвел в генерал-Фельдмаршалы и пожаловал кавалером ордена св. Андрея Первозванного, с своим портретом, осыпанным бриллиантами, поручив доставить ему подарки любимцу своему Александру Меншикову.

Меншиков, до получения графского достоинства, в чине поручика, был украшен орденом Св. апостола Андрея Первозванного, вместе с государем, за победу над шведами в устьях Невы. В след за тем пожалован генерал-губернатором Ингрии, Карелии и Эстляндии, и, кажется, не очень дорожил графским достоинством: ему хотелось быть князем. В следствие просьбы его сохранившейся в Тайном государственном архиве в Вене, цесарь Иосиф наименовал его князем Римской Империи; о чем получено известие в С.-Петербурге 13 октября 1705 года.

// Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т.4. Ч.1. – СПб., 1863.

Опишу здесь кстати царский орден Святого Андрея. Носится он на голубой ленте, шириной в ладонь, через правое плечо, и (представляет) черного эмалированного орла с распущенными крыльями и тремя коронами над (головами), (то есть) русский герб. На груди у орла белое эмалевое (изображение) Святого Андрея, распятого на кресте. При (ленте), на правой (стороне) груди, носится звезда с красным полем, белым посреди его андреевским крестом и круговой надписью: «За веру и верность».

Опишу здесь кстати царский орден Святого Андрея. Носится он на голубой ленте, шириной в ладонь, через правое плечо, и (представляет) черного эмалированного орла с распущенными крыльями и тремя коронами над (головами), (то есть) русский герб. На груди у орла белое эмалевое (изображение) Святого Андрея, распятого на кресте. При (ленте), на правой (стороне) груди, носится звезда с красным полем, белым посреди его андреевским крестом и круговой надписью: «За веру и верность».

(Сам) царь, для сбережения ленты, надевает (Святого Андрея) только на большие торжества. Нередко и русские вельможи, пожалованные этим орденом, не надевают его, а носят вместо него, в петлице кафтана, на голубой ленте, маленькую голубую эмалированную золотую пластинку с эмалевым (же) изображением благого андреевского креста. Вообще замечается большая разница между принадлежащими различным лицам лентами, звездами и орлами (Святого Андрея), ибо покамест, ввиду недавнего учреждения ордена, никаких твердых правил насчет его (знаков еще) не установлено.

Царь (учредил орден), чтоб сравняться в этом отношении с другими европейскими государями. Выдумал (он) его в 1698 г.

//Записки Юста Юля датского посланника при Петре Великом (1709-1711) / извлек из Копенгагенскаго гос. арх. и пер. с дат. Ю. Н. Щербачев. – Москва, 1899